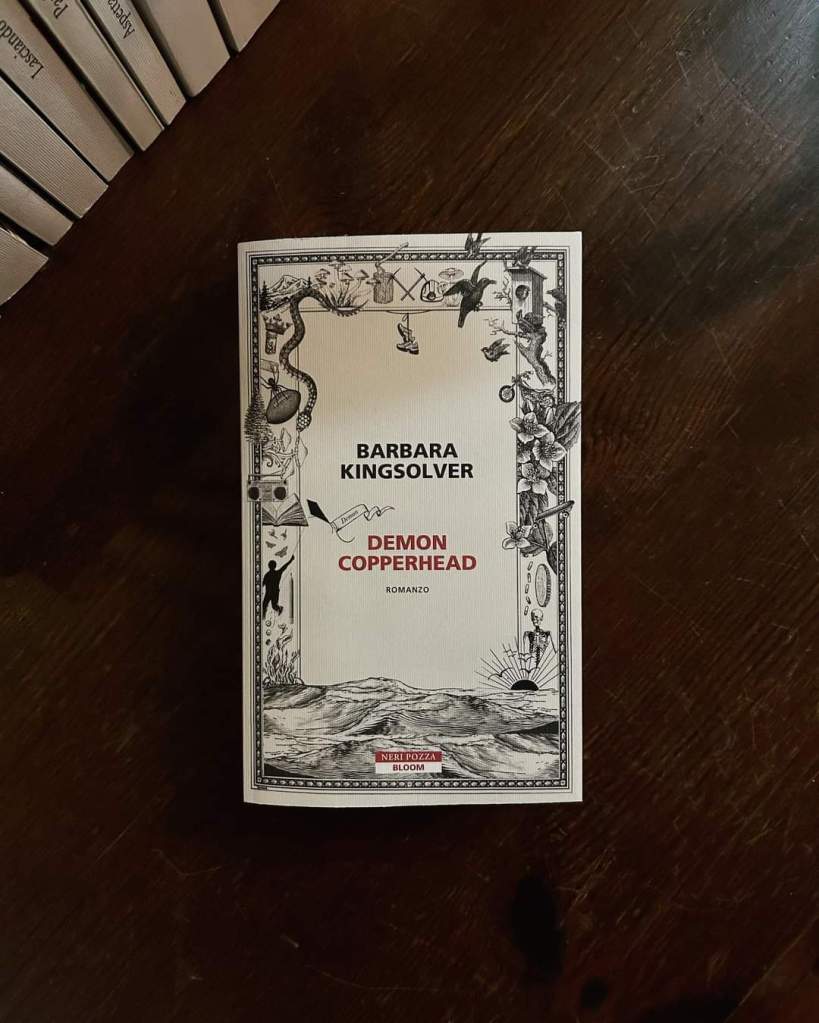

C’è una parola in America che identifica i bianchi del sud un po’ ignoranti, rozzi e rancorosi. La parola è “redneck”. Demon Copperhead abita nel Southwest Virginia. Siamo negli Appalachi meridionali, in un posto sperduto di case mobili, birre e Vangeli, tra povera gente che sopravvive grazie a lavori occasionali o con sussidi statali, figli senza padri con storie di galera e di abbandoni. Sacrifici. Sudore. Malattia. Vi dicono niente Lee Maynard, Ron Rash e Chris Offutt? Ecco, quella roba lì. Demon è stato messo al mondo da una diciottenne drogata, dentro una di queste roulotte. Ama i supereroi della Marvel e sogna di vedere il mare. Dal padre, che non ha fatto in tempo a conoscere, ha ereditato i capelli rossi e quel soprannome Copperhead – Testa di rame – che lascia pensare a possibili origini irlandesi. Con Demon Copperhead – quasi l’anagramma di David Copperfield, il capolavoro di Charles Dickens al quale questo romanzo è volutamente ispirato – Barbara Kingsolver ha vinto il Pulitzer ex aequo con Trust di Hernan Diaz. In Italia il libro è uscito negli ultimi giorni del 2023 edito da NeriPozza e con la traduzione di Laura Prandino. La storia di Demon, lunga 650 pagine e raccontata in prima persona, è una corsa affannata tra affidi e rinunce “… tutti credono che l’adozione sia una cosa automatica… Ma nella Lee County ci sono molti più orfani che persone che li vogliono”, speranze tradite, sbandate, e improbabili riscatti attraverso lo sport. Una storia commovente che al di là dell’evidente richiamo dickensiano ci ricorda altri due romanzi recenti: Storia di Shuggie Bain di Douglas Stuart e Canada di Richard Ford, che di questo libro è una specie di bella copia.

Come in Shuggie Bain il rapporto madre figlio è centrale, almeno nella prima parte. Ma se nel romanzo di Stuart il ruolo della madre si impone su quello del piccolo Shuggie – Agnes Bain è uno dei personaggi femminili più straordinari della storia della letteratura di tutti i tempi – Kingsolver invece la sua traviata la lascia quasi ai margini del racconto, sovrastata da altri ruoli per concentrarsi sulla figura del figlio. Il risultato è inizialmente notevole, ma nella seconda parte la tensione cala e la trama si disperde in troppi rivoli superflui, non sempre interessanti e originali.

Angelo Cennamo