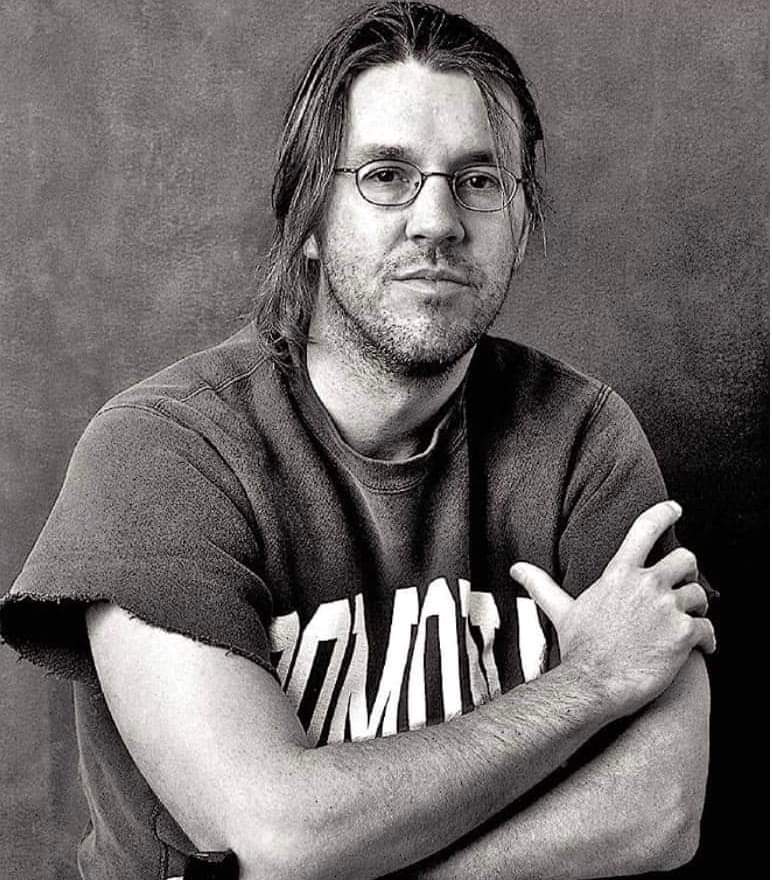

L’incontro con John Domini è al Vomero, nella zona collinare di Napoli, in un bar defilato, poco distante da via Luca Giordano. John è qui in Italia per promuovere il suo romanzo (Talking Heads 77) e per incontrare i parenti sparsi tra Napoli e il Cilento. Fa molto caldo. Ci accomodiamo a un tavolo vicino l’ingresso, rinfrescato, si fa per dire, dall’ombra di un albero di alto fusto. Sul tavolo ci sono i nostri caffè appena ordinati e una copia de Il teatro di Sabbath. Il nostro argomento di conversazione è Philip Roth. Racconto a John che una volta sul blog lanciai un sondaggio sul Grande Romanzo Americano. Selezionai una ventina di titoli: Moby Dick, Furore, RevolutionaryRoad, Le correzioni… Il romanzo più votato fu Pastorale Americana. Non ne fui sorpreso: in Italia Roth è uno degli scrittori americani più venduti; non c’è libreria che non sia fornita di almeno quattro cinque titoli di Roth, e tra questi quattro cinque c’è sempre Pastorale Americana. John, è un azzardo dire che Roth sia stato il più grande scrittore del suo tempo?

Nessun azzardo, certo! L’opera di Philip Roth è monumentale, e con uno sguardo onesto e profondo verso l’animo umano. Ne abbiamo una considerazione quasi sacra, è un riferimento ineludibile per chiunque. Detto questo, non sono convinto che di lui si possa dire il “più grande.” Alla fine del primo quarto del XXI secolo, il panorama della letteratura americana ha preso altri riferimenti, perlopiù afro-americani. I figli di Toni Morrison, si può dire, hanno lanciato un nuovo Rinascimento. Un romanzo come The Heaven & Earth Grocery Store di James McBride può essere considerato un capolavoro alla pari di certi romanzi di Roth, come per esempio The Human Stain.

Roth ha scritto una trentina di romanzi. Il libro che ho scelto per avviare la nostra conversazione non è Pastorale Americana, del quale parleremo sicuramente più avanti, ma Il teatro di Sabbath, pubblicato nel 1995, due anni prima di Pastorale. L’ho scelto perché lo considero il romanzo più rothiano di Roth, il romanzo in cui Eros e Thanatos (due topoi centrali della poetica di Roth) raggiungono i picchi più alti e si amalgano meglio che in altri testi. Sei d’accordo?

In una parola: sì. Come dici tu, la narrativa suggerisce una commistione di Eros e Thanatos ipnotizzante, perché tutte le avventure sessuali di Mickey Sabbath rivelano un legame forte con due vuoti enormi nella sua anima: il fratello morto durante la Seconda Guerra Mondiale, e più recentemente la complice del suo adulterio e della sua lussuria: Drenka. Ma descrivere il romanzo in questo modo sarebbe una semplificazione eccessiva; non è per niente una tragedia semplice, basata su schemi elementari. Al contrario, è una comedia che lascia lividi, piena di sorprese ma che non ha nulla di pornografico né di morale. I movimenti nel buio, in questo Teatro, finiscono in un vero dramma, con grandi rischi. Ne viene fuori un degradato e disordinato Captain America, avvolto nella bandiera Americana.

Mickey Sabbath, l’artista di strada costretto da una malattia alle dita a cessare l’attività, è un povero disperato, ma non vive dando le spalle alla morte come farebbero le persone normali. Non si può dire che ispiri simpatia nei lettori, Mickey è un uomo inassolvibile, volgare, lussurioso all’eccesso. Solo Roth sembra provare per i suoi fallimenti, per la sua vita ripugnante una certa compassione: “Caro lettore, non giudicare troppo duramente Sabbath: molte transazioni farsesche, illogiche e incomprensibili, sono classificabili grazie alle manie della lussuria”. Roth ha ragione: Mickey non va condannato perché il primo a condannarsi è lui stesso. Delle macerie che si è lasciato alle spalle Mickey è consapevole. Nell’ultima scena del romanzo lo vediamo nel cimitero dove riposano i familiari che prova goffamente a organizzare la sua sepoltura immaginando il giusto epitaffio: “Morris “Mickey” Sabbath, Amato Puttaniere, Seduttore, Sfruttatore di donne, Distruttore della morale, Corruttore della gioventù, Uxoricida, Suicida 1929 – 1994”.

Vero. Lui si confronta con la morte dappertutto: nel New Jersey (dove sono sepolto i suoi genitori) e anche in Massachusetts (dove la sua vera compagna Drenka dorme sotto la terra). Nonostante ciò, Mickey Sabbath non ha un piede nella tomba; è sempre in giro, tra un ricovero e l’altro, una donna e l’altra, fugge anche dalla polizia. Un po’ come una delle sue marionette. Mentre sua moglie cade nella dipendenza dall’alcol e scompare in una terapia senza fine, Mickey non smette di abbracciare la vita, magari all’Inferno: “Meglio che rimanere qui. Tutti quelli che odia stanno qui.”

La lunga carriera di Roth, iniziata nel 1959 con Goodbye, Columbus e conclusasi nel 2010 con Nemesi, la si può dividere in due stagioni: quella “del figlio”, la prima; quella “del padre”, la seconda. Nella stagione “del figlio” Roth interpreta il ruolo forse a lui più congeniale, quello del ribelle. Il giovane Roth si scontra con l’educazione familiare, con l’ipocrisia della società borghese, perfino con la religione ebraica. L’ebraismo di Roth non è mai sereno né identitario, critico piuttosto, spesso conflittuale nella finzione: la blasfemia di Carnovsky manderà su tutte le furie la comunità ebraica di Newark e farà morire di crepacuore il padre di Zuckerman. John, partendo proprio dalla stagione “del figlio” mi vengono in mente soprattutto titoli come Goodbye, Columbus (l’esordio), Quando lei era buona (l’unico romanzo in cui Roth dà voce a una protagonista femminile, Lucy Nelson) e Lamento di Portnoy, il romanzo della consacrazione. È il 1969, siamo in piena rivoluzione sessuale, e Roth delega la sua protesta a un giovanotto stralunato che ci sembra di avere già incontrato. Alex Portnoy è Holden Caulfied adulto. Non trovi, John?

I libri con cui Roth ha iniziato la sua carriera mi interessano meno, anche se sono buoni libri, certo. Il mio primo ricordo è legato a Portnoy, un bella ventata di aria fresca sulla gioventù americana. Per tre quarti un Holden Caulfield adulto, sì, o almeno più cinico, più smaliziato. Poi ho apprezzato altri testi; il racconto degli ebrei americani nell’esercito, “Defender of the Faith,” è stato ogetto di critiche, per me è solo della buona narrativa sul bene e il male. Ricordo che The Great American Novel mi ha fatto ridere tanto; forse è il suo romanzo più divertente. Comunque, al di là di tutto, la cosa importante è lo spirito, in queste storie c’è un’energia creativa che esplode in una eruzione di dettagli. Con Roth anche le cose banali diventano illuminanti.

Nella seconda parte della carriera Roth dà il meglio di sé. Patrimonio (forse l’opera più autobiografica) è un testo cerniera: Roth smette i panni del figlio e diventa padre. Lui che nella vita non ha avuto figli, diventa padre nella letteratura. Arrivano i libri migliori: Il teatro di Sabbath, Pastorale Americana, La macchia umana. Concentriamoci però su Pastorale. Nell’anno in cui Roth lo pubblica, negli Stati Uniti escono altri due capolavori: Underworld di DeLillo e Mason & Dixon di Pynchon. Pochi mesi prima, nel 1996, FightClub di Chuck Palahniuk, L’atlante di William Vollmann, Infinite Jest di David Foster Wallace. Nel 1998 Pastorale Americana si aggiudica il Pulitzer. A Roth a questo punto manca solo il Nobel. Lo meriterebbe ma a scombinare i piani è Leaving a Doll’s House, il memoir di Claire Bloom che spara a zero sull’ex marito facendo a pezzi la sua immagine di uomo e di scrittore. Roth misogino e sessuomane? La stessa malevolenza toccò anche John Updike (“un pene con un grosso vocabolario” disse di lui David Foster Wallace). Perché Pastorale Americana è il Grande Romanzo Americano è presto detto: contiene tutti gli ingredienti del GRA. Sono tre o quattro, non di più. 1) Il sogno. Seymour Levov, il protagonista del romanzo, eredita dal padre una fabbrichetta di guanti di pelle e la trasforma in una grossa azienda. Seymour può dirsi un uomo di successo. Seymour ha svoltato, ha realizzato l’american dream. 2) Il mito della forza e della bellezza. Seymour è alto, biondo, con gli occhi azzurri. Lo chiamano lo svedese per via di quell’aspetto nordico. Non solo. Seymour ha sposato una donna bellissima, aspirante miss America, già miss New Jersey. Da studente, Saymour eccelle in tutte le discipline sportive, i suoi primati fanno esultare il quartiere ebraico dove abita e dimenticare perfino la guerra. 3) Il conflitto generazionale. Nella ricostruzione immaginaria di Zukerman, Merry, la prima figlia di Seymour, è una ragazza introversa e scontrosa per via di una fastidiosa balbuzie. Il disagio di Merry si trasforma in frustrazione poi in rabbia, infine esploderà nel gesto clamoroso che cambierà direzione alla storia.

Proprio così, Angelo, i conflitti di Pastorale sono una foto perfetta di una certa società americana. I conflitti dei Levov sono intimamente legati ai grandi movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta e Settanta (femminismo, pacifismo, le grandi questioni degli afro-americani eccetera). In altre parole, il titolo è molto ironico: questa pezzo d’arte non è per niente “pastorale.” Aggiungerei che Pastorale è uno dei romanzi più seri e realistici (classici) di Roth. Lo sviluppo del dramma non sfreccia sempre agli estremi, come in Sabbath. Impossible non percepire la differenza tra Pastorale e Mason & Dixon di Pynchon. Per quanto riguarda Underworld (anche questo è un libro tremendo, senza dubbio), DeLillo gioca tanto con i tempi, con le epoche, nella sua narrativa, dal 1951 al futuro.

Ai tre ingredienti che prima ho indicato in Pastorale Americana, andrebbe aggiunto un quarto. È un ingrediente presente in ogni libro di Roth. Il suo tocco magico. Mi spiego meglio. Per tutta la vita Roth non ha fatto altro che raccontare se stesso, simulando e dissimulando la verità. Mascherandosi. Come tutti i grandi romanzieri, Roth ha tradotto in inchiostro la propria esistenza. Scrivi di quello che sai. Il gioco di specchi tra verità e finzione, che raggiunge il suo culmine ne IFatti, in Pastorale non tocca il fondo ma il doppiofondo: la storia del romanzo è sì un’invenzione di Roth ma dentro la storia di Roth c’è quella di Zuckerman. Pastorale è una gigantesca allegoria, i Levov sono come l’America, vuole dirci l’autore, che mostra la parte migliore di sé e nasconde la polvere sotto il tappeto. “L’America non è mai stata innocente” scrive Ellroy nell’incipit di American Tabloid. Neppure i Levov lo sono. Non c’è lieto fine né consolazione nelle ultime battute, i Levovsprofondano nell’abisso, i lettori assistono inermi, attoniti, quasi intimoriti. Philip Roth ci getta nel caos. Non è a questo che serve la letteratura, John?

Assolutamente sì, lo dicevo prima.

Voglio concludere ritornando sull’onda moralistica che si è abbattuta a un certo punto sulla vita e la carriera di Philip Roth, macchiando (secondo alcuni) la sua immagine di scrittore. Roth è stato uno dei primi bersagli della Woke Culture: ripulitura anche di vecchi testi da termini che possono risultare offensivi e razzisti; censura di qualunque forma di appropriazione culturale; valorizzazione pro-quota (e quindi al di là dei più equi parametri metitocratici) delle donne. John, l’America è ancora un paese libero?

In pochi parole, sì: gli Stati Uniti sono ancora un paese libero — nello stesso senso in cui anche l’Italia è libera. Cioè, ci sono sempre pressioni di vari tipi, contro la libertà di stampa, per esempio (ho scritto di questo nel mio Talking Heads: 77), e anche nell’arte in generale. Roth è stato uno degli autori più attaccati, senza dubbio, come hai spiegato tu. Nonostante ciò, conserva una grossa reputazione. Non dimentichiamoci che nella sua carriera ha ricevuto premi e riconoscimenti prestigiosi. Ancora oggi, tu, io e tanti altri, continuiamo a leggerlo e ad esplorare la sua opera con attenzione. Insomma, esiste ancora la meritocrazia, anche se i tempi e le sensibilità cambiano. Pensa per esempio al caso di Kamala Harris, che ha vinto un’elezione dopo l’altra, misurandosi con un elettorato diversificato. Ma bando alla politica, concentriamoci sulla letteratura. Ho già menzionato Toni Morrison, per esempio; il suo successo non è fondato sul colore della pelle né sull’appartenenza a un certo mood, ma sull’enorme talento. Piu recentemente potremmo citare il caso di Percival Everett e del suo nuovo romanzo James, di cui hai scritto su Telegraph Avenue. Come il buon James, lo schiavo Jim, lotta per la sua libertà, i bei romanzi di Roth ci ispirano e ci aiutano a combattere contro le avversità. È solo una mia suggestione, un sogno? D’accordo, ma è un sogno con cui posso ancora vivere e fare del mio meglio.