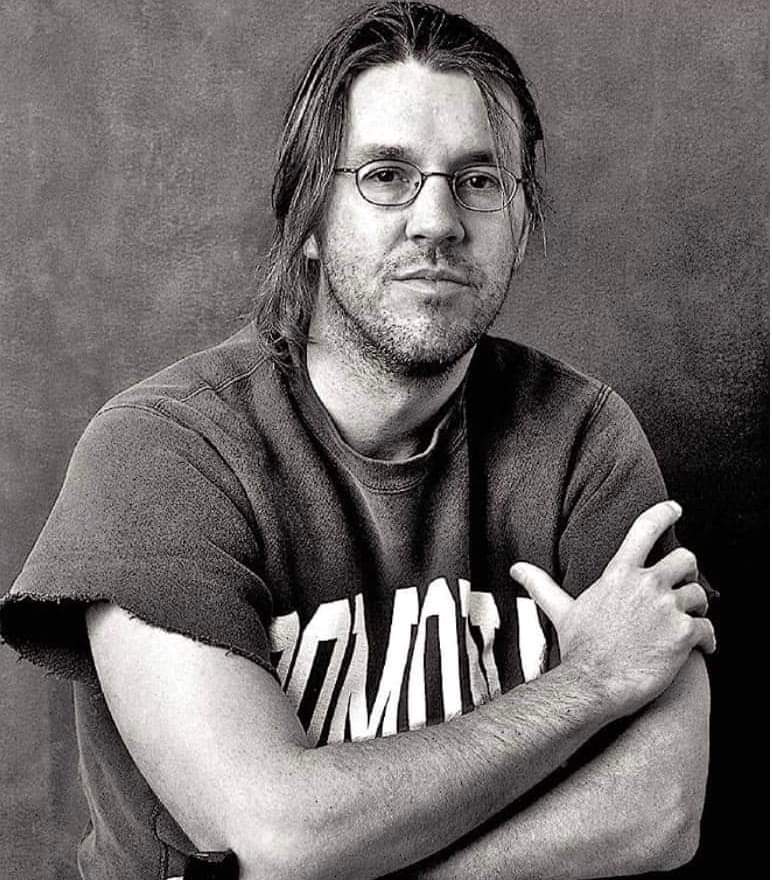

Nel 1987 uno studente universitario di Ithaca (NY), cresciuto nel Midwest, riscrive la propria tesi di laurea in filosofia e ne fa un romanzo folle ma per tante ragioni destinato a lasciare un segno nella letteratura americana, in quegli anni alle prese col minimalismo di personaggi come Carver, Ellis, Leavitt, McInerney. Si chiama David Foster Wallace, di lì a poco diventerà uno degli scrittori più innovativi della sua generazione, e a seguito della morte, avvenuta per suicidio a soli quarantasei anni, una vera e propria figura di culto. Definire lo stile di Foster Wallace è complicato anche per un linguista arguto come Stefano Bartezzaghi che del suo romanzo di esordio ha curato la prefazione italiana per conto di Einaudi. Postmoderno, si è detto. Già, ma c’è dell’altro. La scrittura è vertiginosa, ellittica, in alcuni passaggi ostica e incomprensibile, in altri più snella perché Wallace sa tradurre, scomporre pensieri complessi e rivestirli di nuove forme pop, avvicinare l’alto al basso, ispezionare la mente dei suoi personaggi, destrutturare sinapsi, offrire al lettore secondi e terzi punti di osservazione. La Scopa del Sistema racconta le avventure di Lenore Beadsman, una ragazza fragile e insicura che si mette alla ricerca della bisnonna novantenne (ultima allieva del filosofo Wittgenstein), fuggita misteriosamente dalla casa di riposo insieme a un folto gruppo di altri pazienti e infermieri. Tutto quello che accade nelle cinquecentosettantacinque pagine del romanzo: la difficile relazione – diciamo pure l’impossibile relazione – tra Lenore e Rick Vigorous, l’ultraquarantenne conosciuto nello studio di uno psicanalista; la popolarità di Vlad l’Impalatore, l’uccellino che recita sermoni religiosi su una tv via cavo (in Telegraph Avenue di Michael Chabon c’è un pennuto che gli somiglia molto – Telegraph Avenue è uscito nel 2012); i problemi di tossicodipendenza del fratello minore di Lenore, LaVache, ragazzo nato con una sola gamba; insomma tutta questa proliferazione di storie, ognuna delle quali costituisce un romanzo dentro il romanzo, fa da corollario alla traccia centrale del libro che è proprio l’assenza della bisnonna filosofa. I pezzi cuciti da Wallace intorno alla vicenda della scomparsa non seguono una linea retta, la struttura è volutamente disarmonica, con una punteggiatura avventurosa, ma l’incastro tra le diverse sottotrame è efficace così come l’alternarsi degli spunti comici alle parti più filosofiche, i continui richiami agli studi dell’anziana fuggiasca: aporie, antinomie, messaggi cifrati; dettagli oscuri, in alcuni casi indigesti, che tuttavia stimolano la curiosità del lettore attirandolo in un vortice ipnotico. Quando La Scopa fu pubblicato non mancarono voci dissonanti di chi contestava a Wallace un eccesso di narcisismo e liquidava la sua opera prima come un vibrante esercizio di stile, nulla di più. In verità il romanzo funziona in ogni sua parte, perfino nei cazzeggi, ma per comprenderne appieno il senso: 1) non va persa di vista la sua fase embrionale, e cioè la tesi di laurea dell’autore, che viene fuori in diversi passaggi del testo, per esempio nelle trascrizioni delle sedute terapeutiche tra Lenore e il suo psichiatra o nei dialoghi tra Lenore e il fratello LaVache all’Amherst College; 2) va inclusa tra i protagonisti la figura invisibile di Wittgenstein. La presenza di Wittgenstein è consustanziale rispetto all’assenza di Lenore. Di più, i due sono praticamente la stessa cosa. Wittgenstein giudicava il linguaggio come un insieme di “giochilinguistici” dove il significato di una parola è l’uso di quella parola in un particolare contesto. Ecco allora la chiave di volta: siamo fatti di parole, non esiste realtà oltre il linguaggio, “La vita è il suo racconto” dice Lenore al suo psicanalista. Questo assioma vale anche per gli osceni sproloqui di Vlad l’Impalatore o gli animali parlanti ne sono esclusi? Dicevo di Wittgenstein, è la password per accedere e decriptare tutta l’opera di Wallace, che due anni dopo questo romanzo si riconferma tra le voci migliori della nuova narrativa americana con La ragazza dai capelli strani, un compendio variegato della cultura occidentale, una brillante carrellata di nevrosi e di ossessioni – una chiara parodia ellisiana, dirà Gerald Howard, editor di Bret Easton Ellis (oltre che di Wallace). Il dramma dell’incomunicabilità. Pagine esilaranti nelle quali Wallace tira fuori il marcio della società americana alla sua maniera, con umorismo, stile, e con quella oscura originalità sempre sul filo dell’incomprensione che lo rende unico e capostipite di una generazione di “strani” talenti. Wallace è forte sia nel romanzo che nel tratto breve (Brevi interviste con uomini schifosi, Oblio).

“Mi siedono in un ufficio, sono circondato da teste e corpi. La mia postura segue consciamente la forma della sedia.”

Maneggiare un romanzo di Wallace è un’esperienza difficilmente comparabile ad altre letture. È come avventurarsi senza indicazioni in un luogo che non è contemplato su Google maps, un luogo abitato da un’umanità esasperata, quasi lobotomizzata, assuefatta al male, perennemente inquieta. Perché uno scrittore ostico come Foster Wallace ci piace così tanto? Forse perché in quella oscurità ritroviamo le nostre stesse insicurezze. Forse perché “non esisteva scrittore vivente dotato di un virtuosismo retorico più autorevole, emozionante e inventivo del suo”, come scrisse Jonathan Franzen in un suo saggio. Nel 1996 Wallace pubblica il suo capolavoro. Per la sua mole – nella versione italiana 1.280 pagine fittissime oltre centinaia di note – Infinite Jest incute terrore e scoraggia anche i cultori più incalliti della parola scritta (“Non leggi un libro di mille pagine perché hai sentito dire che il suo autore è un tipo simpatico. Lo leggi perché ti hanno fatto capire che il suo autore è un genio” – Come diventare se stessi di David Lipsky). Lasciare però quel mattone in bella vista sulla scrivania alla stregua di un fermacarte o di un vecchio almanacco, temendo che la smisurata lunghezza possa annoiare o peggio logorare i nervi – può accadere se non si è rodati al postmodernismo spinto – è più di un peccato veniale: è sottrarsi a un’operazione rigenerativa che dopo tutto finisce per amplificare la nostra qualità di lettori – dopo aver letto Wallace si diventa lettori terribilmente esigenti. Una catarsi dunque. Ma prima della catarsi – che poi è lo stesso rituale di purificazione al quale si è sottoposto l’autore scrivendo il libro – il supplizio, sfiancante, ai limiti della sopportazione. Infinite Jest è un romanzo meravigliosamente faticoso, nei momenti di scoramento si ha voglia di lanciare il mattone contro la parete della camera da letto e maledire il critico della rivista o l’amico – in questo caso nemico – che ne ha consigliato l’acquisto. Ma dura poco. Dura poco perché dai libri di Wallace e dallo stupore che alimentano le sue non-trame è difficile stare lontani “Voglio creare qualcosa capace di ristrutturare mondi e anche di far provare qualcosa agli umani”. Un libro fluviale con tre linee narrative (familare, distopico-politica, passionale), un’architettura frammentata e senza un vero finale (un finale probabilmente c’è ma va ricercato oltre la struttura fisica del romanzo), che racconta di una società rassegnata al proprio annientamento psicofisico, per quanto Wallace si ribelli a questo andazzo nichilista attraverso la figura di Don Gately, forse il personaggio cardine. Il libro fu pubblicato nel 1996 – quattro anni prima Michael Pietsch, editor della Little, Brown, acquisì il romanzo versando un anticipo di ottantamila dollari – ma Wallace cominciò a lavorarci già nel 1986. Alcune scene dovevano integrare altri progetti, vennero inizialmente accantonate poi riprese di nuovo, riadattate. In un tempo imprecisato e sponsorizzato gli Usa avranno inglobato il Messico e il Canada in una supernazione chiamata ONAN (Organization of North American Nations). Wallace ambienta la/le storie all’interno dell’ETA ( Enfield Tennis Academy), un liceo per giovani promesse del tennis che sognano di giocare nell’ATP “lo Show”, e all’Ennet House, un centro di riabilitazione per alcolisti e drogati che puzza del tempo che passa. Come tutti i protagonisti del libro, attuali nella loro unidimensionalità, i ragazzi dell’ETA sono sopraffatti dalla noia e invischiati nell’uso di sostanze ricreative. ETA e EH sono luoghi di solitudine e di individualismo esasperato; due universi paralleli, idealmente collegati tra loro, ma che nel corso della narrazione si sfiorano appena. Infinite Jest è anche il titolo di un film misterioso che ipnotizza gli spettatori condannandoli ad una pericolosa assuefazione. Un’arma letale che può cambiare il corso degli eventi. Eccoci dunque al tema del romanzo: la dipendenza. Dipendenza da qualunque cosa, non solo dall’alcol e dalle droghe, forse anche dallo stesso libro che imprigiona il lettore più intrepido fino alle note del post scriptum in una sorta di stato catatonico: il magnetismo di Wallace è un argomento da approfondire, da studiare. Dicevamo della trama come espediente dell’autore per raccontare molto altro attraverso divagazioni su fatti, luoghi e personaggi, seguendo i consueti schemi labirintici ai quali the genius ci ha abituato per guidarci nel suo mondo enigmatico e ricco di suggestioni: dilatazioni spazio-temporali, periodi lunghi e scomposti senza mai un capoverso, punteggiatura fantasiosa “se la realtà contemporanea è frammentaria, deve esserlo anche il romanzo”. Un reticolo di scene l’una dentro l’altra che tolgono il fiato e lasciano attoniti. Una scelta precisa dell’autore che non vuole accattivare i lettori con espedienti immediati ma fare del suo romanzo “Un intrattenimento fallito”. Del realismo isterico di Wallace (espressione coniata da James Wood per Zadie Smith) e dell’impossibilità di cogliere fino in fondo tutte le sfaccettature della sua grammatica mentale non si può dire di più. La cosa più faticosa della mia vita riferì Edoardo Nesi che del libro ha curato la traduzione italiana.

“E’ giusto bollire una creatura viva e senziente solo per il piacere delle nostre papille gustative?”

Separare il David Foster Wallace saggista dal romanziere non ha molto senso. Nella sua vita Wallace ha scritto di Tennis, Matematica, ha spiegato il Rap ai bianchi. Nel 2005 esce Considera l’aragosta, una raccolta di saggi brevi, articoli, recensioni, lezioni universitarie, nella quale il genio di Athena ci conduce in posti stravaganti come un festival di cinema porno, una sagra di aragoste nel Maine, un tour elettorale di John McCain.

“Raccontare l’apatia con garbo e umorismo. La sconfitta della noia è come l’estasi istantanea in ogni atomo. Se sei immune alla noia, non c’è nulla che tu non possa fare”.

Si può giudicare l’opera di David Foster Wallace separandola dalla pulsione di morte che abitava la sua mente e che a soli quarantasei anni lo ha portato al suicidio? Il realismo isterico della prosa massimalistica, lo sguardo malincomico sulle vicende umane affrescate nelle pagine dei pochi romanzi pubblicati e dei racconti, sono probabilmente legati a quel malessere, all’urgenza, già altre volte avvertita, di abbandonare la vita. La sera del 12 settembre del 2008, nella sua casa di Claremont (California), pare che avesse pianificato tutto: scritto due righe di commiato alla moglie Karen, salutato i cani Jeeves e Drones, ordinato negli scatoloni giù in garage i manoscritti del romanzo al quale stava lavorando già da parecchi anni. “La Cosa Lunga”, un librone di cinquemila pagine che si sarebbero ridotte a poco più di mille, aveva confidato all’amico Jonathan Franzen. Per completare questo librone Wallace aveva rinunciato a convegni, conferenze stampa, al party per il decennale di Infinite Jest, a uscite con gli amici. E a chi come lo stesso Franzen si preoccupava negli ultimi tempi del suo stato di salute e gli chiedeva al telefono come stai, lui alla sua maniera rispondeva: “mi sento un po’ peculiare”. I pezzi del romanzo che Wallace stava scrivendo vennero faticosamente assemblati tre anni dopo la sua morte, nel 2011, dall’editor Michael Pietsch in un libro di circa ottocento pagine pubblicato col titolo Il Re Pallido. Parliamo evidentemente di un romanzo incompiuto, ma quale opera di Wallace non lo è? Soprattutto, siamo proprio sicuri che si tratti di un romanzo? La risposta è nell’introduzione o parte metanarrativa, che troviamo, pensate, a pagina ottantacinque “Questo libro non è opera di fantasia, bensì sostanzialmente vero e accurato: Il Re Pallido è di fatto più un libro di memorie che una storia inventata”. Chiaro, no? Un libro di memorie ispirato all’esperienza che il giovane studente universitario David Wallace avrebbe vissuto per tredici mesi presso l’Agenzia delle Entrate della sperduta Peoria, nell’Illinois “Il libro è basato in buona parte sui vari taccuini e diari che ho tenuto durante i miei tredici mesi come liquidatore standard al Ccr del Midwest. Il Re Pallido è, in altre parole, una specie di libro di memorie professionali”. Mm, bello scherzo, in tanti hanno abboccato. E sì perché tra il 1985 e il 1986 Wallace era impegnato negli studi universitari e a scrivere il suo primo romanzo: in quell’ufficio di Peoria non mise mai piede. Dunque? La noia. È questo il vero argomento, del romanzo? Assolutamente sì. Ma attenzione, non parliamo solo di quel non luogo a procedere della felicità, quel baratro astratto di malinconia nel quale è facile perdersi per sempre. La noia si può sconfiggere, è questo il messaggio contenuto nel libro. Lasciarsi attraversare senza opporre resistenza, sviluppare la capacità, a volte innata a volte acquista, di trovare l’altra faccia della ripetizione meccanica dell’inezia, dell’insignificante, del ripetitivo, dell’inutilmente complesso “eccola la chiave alla base di tutto, la chiave della vita moderna e della vera felicità: essere, in una parola, inannoiabile”. Il Re Pallido è un monumento di introspezione, un’opera di narrativa ma nel contempo un trattato di filosofia, un saggio di psicologia, il migliore testamento che un incursore dell’entropia come Wallace potesse lasciare ai suoi lettori.

Angelo Cennamo