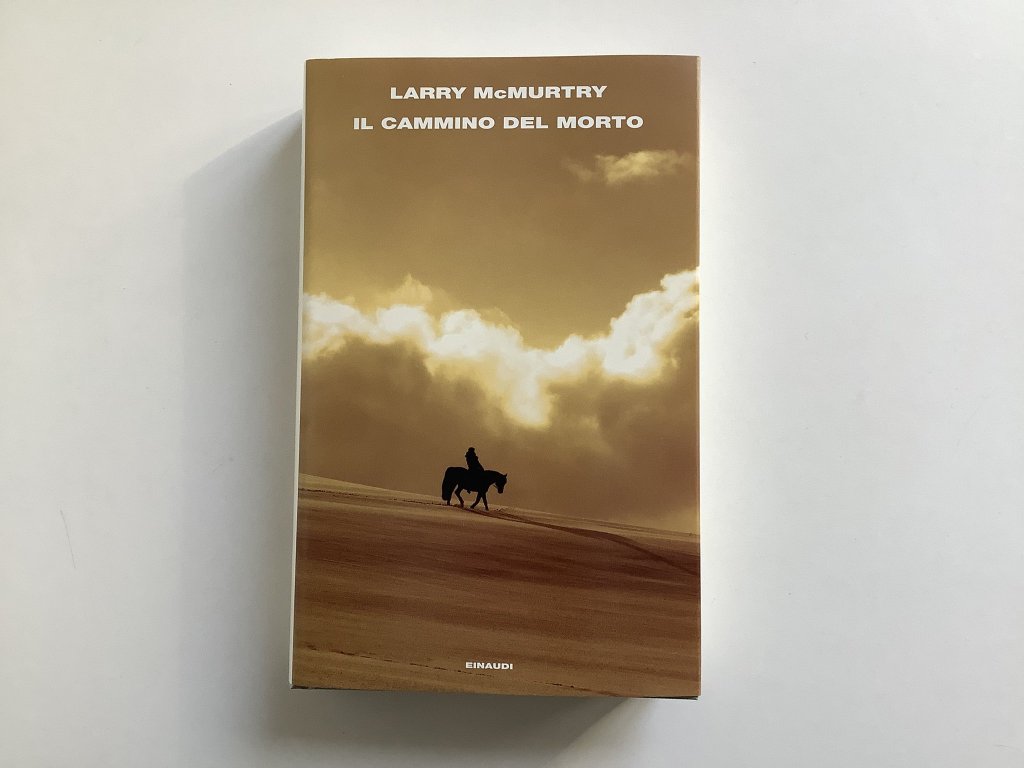

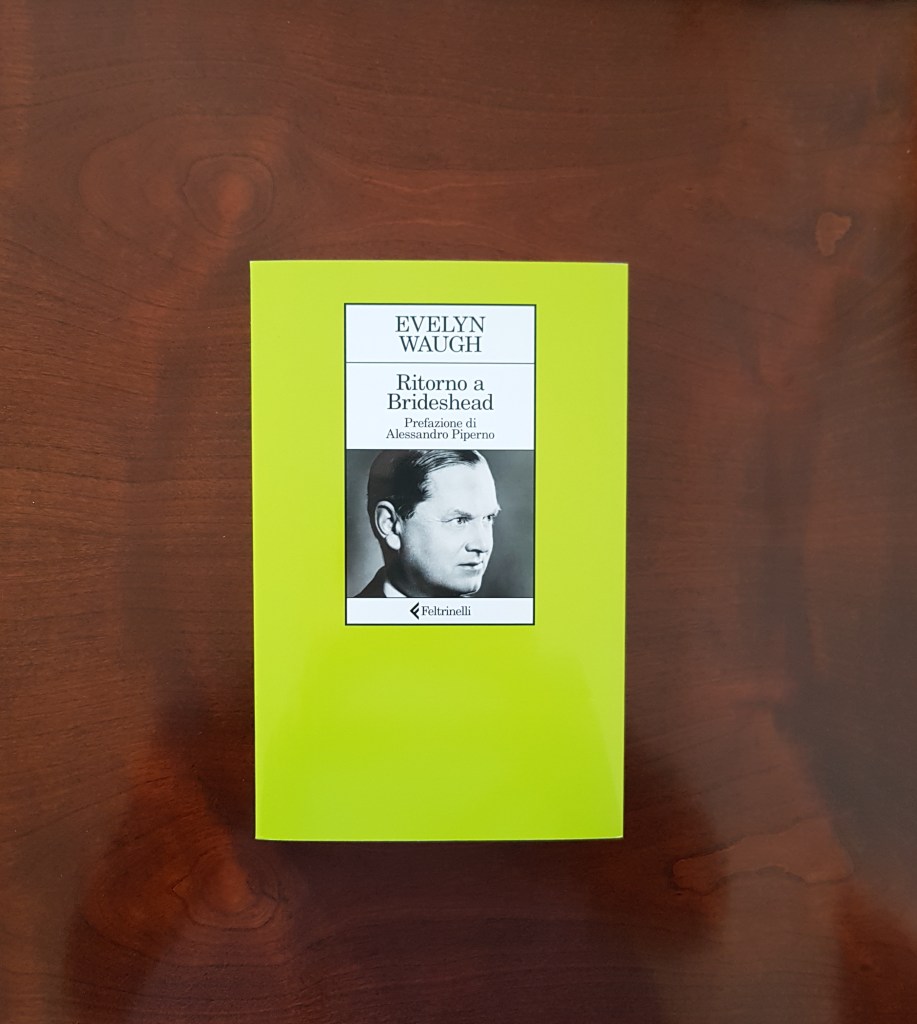

Ah, beata mondanità. “Sono un animale di lusso, e il superfluo m’è necessario come il respiro”, scrive Gabriele D’Annunzio a Emilio Treves in una lettera di fine Ottocento. Come il vate di Pescara, una certa attitudine alla frivolezza e all’eccentricità Evelyn Waugh, scrittore londinese nato agli albori del secolo breve, la declina già negli anni del college, a Oxford, durante i quali questo dandy scapestrato finirà per perdersi in una serie di scandali e bagordi che formeranno l’ossatura dei suoi primi romanzi perlopiù satirici: Declino e caduta, Corpi vili, ecc. Ritorno a Brideshead esce nel 1945. I giudizi si dividono tra chi ne parla come di un capolavoro e chi invece non rinuncia a stroncarlo in pompa magna per la sua, diciamo così, inconcludenza (ogni riferimento a Edmund Wilson sul New Yorker è puramente casuale). Le parole acide di Wilson le riporta anche Alessandro Piperno nella prefazione della nuova edizione, uscita in questi giorni con Feltrinelli e la traduzione di Ottavio Fatica. La scelta di Piperno come novello testimonial mi pare azzeccata: Piperno lo si può definire per molti versi un epigono di questa letteratura che chiamiamo Romanzo Borghese, e che ha vissuto i suoi anni migliori con autori come Charles Dickens, tanto per rimanere nel Regno Unito, e dall’altra parte dell’oceano, qualche decennio più tardi, con personaggi come Vladimir Nabokov, John Cheever, Saul Bellow, Philip Roth. Waugh nel romanzo è Charles Ryder, un capitano di fanteria di mezz’età che nel corso della seconda guerra mondiale si ritrova davanti all’antica dimora di Brideshead, luogo che ha segnato come nessun altro la sua giovinezza e verso il quale prova ora una forte nostalgia. La storia inizia proprio con Charles che rievoca il suo passato ricordando gli avvenimenti di quella stagione, storica oltre che familiare, ormai al crepuscolo. Charles non è più il sognatore gaudente di vent’anni prima, l’aspirante artista fiducioso e aperto al prossimo, ma un uomo cinico e disilluso. Il disincanto di Charles è lo stesso di Waugh, autore che non pochi accostano a Francis Scott Fitzgerald per lo stile elegante e per una certa vocazione allo snobbismo, ma dal quale l’autore inglese si differenzia per la sua vena malinconica e per quel distacco di cui parlavo prima, che lo trattiene da ogni decisiva forma di speranza e di esaltazione. Al centro del romanzo c’è l’amicizia affettuosa tra Charles e il compagno di college Sebastian, rampollo dell’aristocratica famiglia dei Flyte, ragazzo triste che se ne va in giro con un orsachiotto di peluche e che soffoca nell’alcol diffidenze e incomprensioni, tormentato da conflitti familiari e dalla sua condizione di omosessuale poco compatibile con l’osservanza della fede cattolica. Il richiamo della e alla fede cattolica è un altro aspetto importante della storia ed è l’ennesimo specchio nel quale Waugh riflette se stesso.

Nella prima parte del romanzo accade ben poco; i personaggi di Waugh non fanno: esistono, direbbe il Bret Easton Ellis di The Shards. Ciondolano tra una festa e l’altra, viaggiano in Italia, bevono champagne discettando di arte e beghe familiari, sempre al guinzaglio di riti e cerimonie che di lì a poco risulteranno desueti e anacronistici. Figura chiave della seconda parte della storia sarà Julia, la sorella di Sebastian con la quale Charles intreccerà una breve relazione. Anche qui la fede cattolica avrà un ruolo decisivo nell’evoluzione degli eventi e nel tragico destino che attende il piccolo mondo antico dei Flyte. A distanza di ottant’anni dalla sua prima pubblicazione, Ritorno a Brideshead conserva intatta tutta la sua elettricità e brillantezza, e Waugh la sua rigogliosa verve narrativa, una corda tesa tra il Fitzgerald de Il Grande Gatsby e l’Andrew Sean Greer di Less. Checché ne dica Edmund Wilson, un vero capolavoro.

Angelo Cennamo